Geschichte der First Nations

Die Geschichte der First Nations, der in Kanada lebenden und nicht ganz zutreffend als Indianer bezeichneten ethnischen Gruppen, reicht mindestens 12.000 Jahre zurück. Der Begriff First Nations ist relativ jung und bezeichnet die kanadischen Ureinwohner, jedoch ohne die Métis und die Inuit. Die offizielle Bezeichnung von staatlicher Seite ist Indians, die Selbstbezeichnung der weit über 600 als Stämme bezeichneten Gruppen ist ganz überwiegend First Nation, seltener Nation oder Indian Band.

Ihre Geschichte ist vor allem in den früheren Phasen durch starke Anpassung an die natürliche Umgebung gekennzeichnet. Dementsprechend werden (nach Alfred Kroeber) in Nordamerika zehn Kulturareale unterschieden, von denen sich fünf zumindest partiell auf dem Gebiet des heutigen Kanada finden: Die Subarktis, die Zentral-Kanada bis zur Nordwestküste und zur Küste von Labrador umfasst, die (Nord-)Westküste am Pazifik, dann das Plateau, also vor allem das Fraser-Plateau, schließlich Prärien und Plains, also die trockenen Graslandschaften östlich der Rocky Mountains, sowie das nordöstliche Waldland um die Großen Seen bis nach Neufundland.

Die Geschichte der indianisch-europäischen Kontakte setzt im Norden Amerikas mit der Jagd auf Fische und Wale sowie dem Handel mit Pelzen ein. Die sich aus der Ausbeutung der Naturschätze ergebenden Konflikte dauern bis heute an. Anfangs dienten Forts und Ansiedlungen nur der Sicherung des Handels, daher blieb die Zahl der Siedler gering. Dazu kamen erste Missionsversuche. Auch wenn die französische und britische Kolonialpolitikvergleichsweise weniger gewalttätig als die der USA war, so hat sie doch die Kulturen radikal verändert. Das gilt umso mehr für das seit 1867 zunehmend souveräne Kanada, das seit den 1970er Jahren seine Politik der erzwungenen Assimilation und kulturellen Auslöschung aufgibt, um einer Haltung der Multikulturalität den Vorrang einzuräumen.

Abgrenzung

Die Geschichte der First Nations ist für die Phase der europäischen Vorherrschaft und derjenigen Kanadas sinnvoll von derjenigen der USA abzutrennen, weil die beiden Staaten und ihre Gesellschaften ein sehrunterschiedliches Verhältnis zu ihren Ureinwohnern entwickelt haben.[5] Problematisch ist diese Vorgehensweise allerdings für die davor liegenden Epochen, denen man in einem räumlich und zeitlich weiter gefassten Überblick zumindest über die Geschichte der nordamerikanischen „Indianer“ – für diese riesige Gruppe von heute weit über 1200 indigenen Völkern gibt es ansonsten keine übergreifende Bezeichnung – besser gerecht wird. Dabei wird sich eine gewisse räumliche und zeitliche Unschärfe der Abgrenzung nicht vermeiden lassen.

Grundzüge bis etwa 1500

Archäologisch fassbare und häufig bis in die Gegenwart reichende, kulturell zusammenhängende Gruppen wurden häufig als „Völker“ oder „Stämme“ identifiziert, die sich oftmals auf einen gemeinsamen Ahnen zurückführten, einen gemeinsamen Dialekt sprachen, und vor allem als genetisch zusammenhängend verstanden wurden. Sie verband aber vor allem eine gemeinsame Lebensweise, die weniger genetisch bedingt, als durch Handelsnetzwerke, verbindende kosmologische Ansichten, durch Heiratskontakte und damit Austausch kultureller Elemente, aber auch durch Beziehungen der führenden Gruppen aufrechterhalten wurde.

Auf dem nordamerikanischen Halbkontinent herrschte von Beginn menschlicher Besiedlung an bis in das 19. Jahrhundert hinein ein ausgeprägter Nomadismus vor, der nur im Süden der USA und am Mississippi von Sesshaftigkeit abgelöst wurde. Dazu kam entlang der Küsten und einiger Binnengewässer eine jährliche Abfolge saisonaler Wanderungen, die Vegetationsphasen und Tierwanderungen folgten. Daher gab es unter den First Nations nie eine Form der, offenbar an Sesshaftigkeit gebundenen, Priesterherrschaft, wie sie für die Hochkulturen Südamerikas und mancher Gegenden der USA nachweisbar ist. Auf dem Gebiet des heutigen Kanada herrschte bei allen Völkern der Schamanismus vor, der vor allem durch die Kontaktaufnahme mit Ahnen oder sonstigen Mächten in psychischen Ausnahmesituationen gekennzeichnet ist.

Mythen bestimmten die Weltordnung. So beruhten die indigenen Religionen nicht auf einer Heilsgeschichte, sondern auf der Heiligkeit von Orten, Ritualen oder dazugehörigen Gegenständen, von Wesen, Mächten, Wissen und Geschichten, Tänzen und Musik, die sich im Besitz von Verwandtschaftsgruppen befanden. Religionen waren daher orts- und verwandtschaftsspezifisch und besaßen keinerlei universellen Geltungsanspruch. Außerdem gab es nur eine unscharfe Vorstellung von der Zugehörigkeit eines bestimmten Gebietes zu einem bestimmten Stamm, zumal selbst die Vorstellung von festgefügten Stämmen eher von Europäern herangetragen wurde. Stattdessen stand die Verwandtschaft bei weitem im Vordergrund, die bis heute für weiträumige, übergreifende Beziehungen sorgt, so dass ein Individuum Vorfahren aus mehreren „Stämmen“ hatte. Daher dominiert bis heute die Vorstellung kollektiver Rechte (allerdings durch inzwischen lange Übung zunehmend auf den Stamm bezogen) über Individualrechte.

Die typischen Hervorbringungen dauerhafter Sesshaftigkeit, auch die Viehzucht, fehlten also weitgehend. Männer waren wohl schon früh mit der Jagd assoziiert, Frauen mit dem Sammeln und Pflücken, dem Schneiden und Ausgraben von nahrhaften Pflanzenteilen. Damit entfiel auch die Notwendigkeit der Bewässerung und der Regulierung von Flussläufen, was größere organisatorische Zusammenballungen unnötig machte. Diese wurden eher von gemeinsamen Ritualen oder Kriegszügen auf begrenzte Dauer ausgelöst. Doch kam es, beispielsweise an den Großen Seen, zu weiträumigen und dauerhaften Bündnissystemen und Siedlungen.

Rudimentäre Anfänge eines Schriftsystems lassen sich zwar zeigen, doch spielten eher symbolbeladene (Kunst-)Werke eine herausragende Rolle. Übergreifende Sprachen entstanden nur in Form von Händlersprachen, wie dem Chinook, die jedoch nur regional Bedeutung erlangten. In den Plains diente eine Gebärdensprache der Überbrückung der Verständigungsgrenzen zwischen den zahlreichen Sprachen und Dialekten. Das für andere Kulturgebiete so wichtige Rad spielte, wie in ganz Amerika, keine erkennbare Rolle. Auch Metallbearbeitung lässt sich nur für Kupfer nachweisen (allerdings schon sehr früh), daher war die seltene Substanz von hohem Wert und als Tauschgut sehr begehrt.

Der Wigwam aus einem Gerüst gebogener Äste, das mit Rinde oder geflochtenen Matten bedeckt wird, stellt eine an die Lebensweise angepasste, mobile Behausung der Jäger dar, die leicht zu zerlegen und wieder aufzubauen ist. Ähnliches gilt für das Tipi, das ledergedeckte Stangenzelt der Bisonjäger der Prärie. Im Winter dauerhaft bewohnte Häuser errichteten die Völker der Nordwestküste aus Holzplanken, im östlichen Waldland vor allem aus Holz und Lehm, gedeckt mit Grasdächern.

Europäischer Einfluss (16. bis 19. Jahrhundert)

Die koloniale Phase ab Ende des 15. Jahrhunderts begann zunächst an der Ostküste mit zunehmendem Handel, der bald in gewaltsame Konflikte umschlug, vor allem, wenn Siedler das Land beanspruchten oder wenn Konflikte zwischen den Stämmen auf solche zwischen den europäischen Staaten trafen. Die Folge waren regelrechte Koalitionskriege, mehrfach als Nebenschauplätze europäischer Kriege. Dazu kamen Versuche der Indigenen, den Handelskontakt zu monopolisieren, wobei sich um die Forts immer wieder neue Stämme bildeten, von denen manche den Namen des Forts noch heute tragen. Während der gesamten Epoche kam es immer wieder zu schweren Epidemien (Pocken,Masern, Grippe Tuberkulose usw.), gegen die die Indigenen praktisch keine Immunabwehr besaßen. Waren die Indianer erst in eine Abhängigkeit geraten, versuchten die Eroberer, sie in für Siedler ungünstige Gebiete abzudrängen oder – wie in Kanada meistens – sie in Reservate (reserves) zusammenzudrängen und an die eigenen Vorstellungen einer gesitteten Lebensweise anzupassen.

In der Hauptsache waren es sieben europäische Mächte, die in dieser Weise auftraten: Spanien (1769 bis 1810 an der Westküste), Frankreich (etwa 1604–1763), England bzw. Großbritannien (1607–1867 bzw. 1931) und Russland (1741–1867, v. a. Alaska), in geringerem Ausmaß die Niederlande (1624–64 um New York bzw. Nieuw Amsterdam), Schweden (1638–55 am Delaware) und – in Grönland – Dänemark (ab 1721). Letztlich entlud sich der Konflikt zwischen Franzosen und Briten im Rahmen des Siebenjährigen Krieges, während mögliche Konflikte der Kolonialmächte an der Westküste untereinander mit dem Verkauf von Fort Ross 1841 und Alaska 1867 auf dem Verhandlungswege entschärft wurden, ebenso wie der "Beinahe-Krieg" Großbritanniens mit Spanien (1789–1794).

Eine Sonderrolle spielten die USA, die 1803 Louisiana erwarben (Louisiana Purchase), und sich 1812 bis 1814 einen Krieg mit den Briten und Franzosen sowie ihren indianischen Verbündeten in Kanada lieferten (Britisch-Amerikanischer Krieg). Dabei etablierte sich eine erste Grenzziehung, die jenseits der Großen Seen ab 1846 entlang des 49. Breitengrads den Kontinent zerschnitt (Oregon-Kompromiss). Schon im spanisch-britischen Konflikt an der Pazifikküste hatten die USA eine gewisse Rolle gespielt. Im Norden trennte zudem der Erwerb des russischen Alaska durch die USA im Jahr 1867 die Zonen sehr unterschiedlicher Indianerpolitik voneinander ab.

Während die französische Kolonialpolitik vor allem von Handelsinteressen dominiert war und die Siedlung eher der Ausbildung von Handelsdrehscheiben diente, war die der Briten anfangs eher von Siedlungsinteressen und religiösen Auseinandersetzungen zwischen protestantischen Machtgruppen gekennzeichnet.

In Kanada spielte im Gegensatz zu den USA die Landnahme durch Siedler eine geringe Rolle, sieht man einmal von den wenigen Ballungsräumen ab. So übernahm im Norden und Westen die Krone die administrative Kontrolle der indigenen Völker durch die monopolistische Hudson’s Bay Company, deren Geschäftsinteressen ein friedlicheres Einvernehmen mit und zwischen den Indianern nahelegten. Erst die Zuwanderung zahlreicher Goldsucher (vor allem aus den USA) veranlasste Großbritannien, als Gegengewicht eine eigene Zuwanderung zu fördern. Einheirat in indigene Gemeinschaften schuf dabei bei matrilokalen Ethnien, also bei Gruppen, bei denen das Paar am Wohnort der Frau lebte, neue Führungsschichten innerhalb dieser Stämme, die dennoch Zugang zur Welt der „Weißen“ hatten.

Kanada, Assimilationsversuche

Im ehemals französischen Gebiet dominiert bis heute die französische Sprache, die zudem eigene Mischsprachen wie bei den Innu (Montagnais-Naskapi-Indianer) Labradors hervorgebracht hat. Die dortigen Indianer sprechen sie (häufig neben Englisch) und sind zudem meist katholisch. Weiter im Westen hängt es von zahllosen Zufällen ab, welches Bekenntnis durch die Missionare durchgesetzt wurde. Daneben entstanden eklektische Formen, die mitunter zum Mittel des Widerstands wurden. Sonderformen gibt es bis heute, die aber ein ausgesprochen regionales Substrat gewissermaßen nur überlagert haben und häufig als eine Wiedererweckung der traditionellen Spiritualität auftreten.

Der Phase der Missionierung und Einweisung in Reservate (bis ca. 1840 bzw. 1880) – im Gegensatz zu den USA gab es aber wohl nie Forderungen, die Indigenen auch physisch zu vernichten – folgte eine mehrere Generationen umfassende Epoche, in der durch ökonomische Marginalisierung, gewaltsam durchgesetzte Verbote zentraler Elemente der Kultur und schließlich durch Zwangseinweisung aller Kinder in eigens dafür eingerichtete, internatartige Schulen (vgl. Residential Schools), die gesamte Kultur ausgelöscht werden sollte. Die letzten Versuche endeten in den 1980er Jahren. Ob die überwiegend noch laufenden Verhandlungen um Verträge zwischen Kanada bzw. den Provinzen und den Stämmen letztlich nur ein weiterer Schritt zur Auflösung der eigenständigen Identität sein werden, oder diese im Gegenteil stützen, ist noch nicht absehbar.

Die Assimilation der Ureinwohner ist weit vorangeschritten. Die meisten beherrschen ihre ursprüngliche Sprache nicht mehr, und viele Sprachen werden nur noch von wenigen Menschen gesprochen. Viele Ureinwohner wohnen in Städten und haben den Zugang zu ihrer Kultur mehr oder weniger verloren. Dennoch gibt es starke Bemühungen um wirtschaftliche Erholung gepaart mit Ansätzen zur Neubelebung – vor allem in den Reservaten, in denen noch immer auf ein enormes kulturelles Wissen zurückgegriffen werden kann. Sprache und Rituale werden wieder gepflegt, in einigen Stämmen wird die Wiederherstellung der eigenen Gesellschaftssysteme thematisiert und die Forderung nach Selbstregierung, sowie freiem, nur an Traditionen gebundenen Zugriff auf die Ressourcen der natürlichen Umgebung erhoben. Zudem gibt es Ansätze, mit allen indigenen Völkern, die sich durch die Kolonialepoche in einer ähnlichen Situation befinden, Kontakt aufzunehmen. Gegen den Widerstand der kanadischen Regierung, aber auch derjenigen der USA, Australiens undNeuseelands, verabschiedete die UNO am 13. September 2007 eine Resolution, in der nicht nur die Beseitigung jeder Benachteiligung indigener Völker sowie das Recht auf Mitsprache in sie betreffenden Angelegenheiten gefordert wird, sondern auch das Recht „anders zu bleiben“ (to remain distinct). Am 19./20. Februar 2008 veranstalteten die AFN und der British Columbia First Nations Leadership Council im Chief Joe Mathias Centre bei der Squamish First Nation in North Vancouver ein Symposium mit dem Titel „Implementing The United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples“ (Die Erklärung der Vereinten Nationen über die Rechte der indigenen Völker umsetzen).

Eigenständige Entwicklung

Von den ersten Spuren bis zur archaischen Phase

Die ältesten Spuren menschlichen Lebens im Norden des Kontinents finden sich in Alaska. Sie reichen rund 12.000 bis 14.000 Jahre zurück und stehen kulturell in Beziehung zu nordostasiatischen Kulturen. Die mehr als zehn Jahrtausende anhaltende Kaltphase davor erlaubte wohl keinen Aufenthalt. Außerdem dürfte der riesige Eisblock, der Alaska nach Süden abriegelte, die Ausbreitung der Bewohner nach Süden verhindert haben. Zudem lässt sich nachweisen, dass der so genannte eisfreie Korridor zwischen Rocky Mountains und Hudson Bay erst um 13.000 v. Chr. von Süden nach Norden entstand.[16]

Genetische Untersuchungen scheinen einerseits eine Abstammung aller indianischen Völker aus einer Wurzel zu belegen, andererseits, dass sie sich entlang der Küste relativ schnell ausgebreitet haben, und erst von dort ins Binnenland gewandert sind. Dies untermauern klimageschichtliche Untersuchungen. Andere Untersuchungen deuten eher darauf hin, dass die Besiedlung des Kontinents annähernd gleichzeitig von zwei unterschiedlichen Gruppen von Beringia her erfolgte, die rund 15.000 bis 17.000 Jahre zurückliegt. Die Autoren vermuten, dass eine Gruppe der Westküstenroute folgte, die andere dem eisfreien Korridor.

Einige der ältesten Artefakte wurden im Yukon-Gebiet entdeckt, in den beiden Bluefish-Höhlen. Diese frühe arktische Kultur – je nach Schwerpunktsetzung als Sibirisch-amerikanische paläo-arktische Tradition, als Beringian tradition oder als Denali complexbezeichnet – breitete sich unter ein wenig günstigeren Bedingungen an der Küste entlang weiter südwärts aus, möglicherweise auch entlang des Yukon, wohl entlang der besagten eisfreien Zone. In der Charlie Lake Cave, einer Höhle nahe Fort St. John im NordenBritish Columbias fanden sich Werkzeuge aus der Zeit ab etwa 10.500 v. Chr. Zu dieser Zeit wanderten von Süden Bisonherden (B. bison antiquus) in das entstehende Grasland ein, mit ihnen Jäger, die Speerspitzen vom Clovis-Typ verwendeten, die etwa denen vom Indian Creek oder von Mill Iron in Montana ähneln. Diese Funde legen eine Süd-Nord-Wanderung nahe. In der Charlie-Lake-Höhle fanden sich zudem zwei beerdigte Raben – einer mit Beigaben –, die vor 9000 bzw. 10.000 Jahren beigesetzt wurden. Auch an den Vermilion Lakes bei Banff im oberen Bow Valley (8900 v. Chr.) und an der Niska Site – mit site werden Fundstätten bezeichnet – im südwestlichen Saskatchewan (8000 bis 9000 v. Chr.) fanden sich vorarchaische, auch paläo-indianisch genannte Überreste. Ähnlich alte Funde konnten in Québec erst 2003 gemacht werden in Nova Scotia 1996 bei Deber. Die ältesten menschlichen Überreste im Norden wurden 1996 entdeckt und auf ca. 7800 v. Chr. datiert. Sie stammen aus der drei Jahre zuvor entdeckten On Your Knees Cave auf Prince of Wales Island.

Die Zeit nach dieser Frühphase wird häufig als archaische Phase bezeichnet und in zwei Abschnitte geteilt. Dies sind die frühe (ca. 8000 bis 6000 v. Chr.) und die mittlere archaische Phase (ca. 6000 bis 4000 v. Chr.). Danach unterscheidet man archaische im Westen und Plano-Phase im Osten. Dazu gehören Kulturen am Ohio, um Niagara und in Süd-Ontario. Die Zahl der Funde ist jedoch gering, da die Landschaft immer noch starken Veränderungen unterworfen war, was kulturelle Relikte meist zerstörte. Vermutlich folgten die Plano-Leute Karibu-Herden ostwärts, immer an der Vereisungsgrenze entlang. Ohne sie war im Nordwesten kein menschliches Leben möglich. Esker boten hier mitunter vorzügliche Wege durch die unwegsame Landschaft. Um 7500 v. Chr. erreichten auch Archaic-Leute aus dem Westen das südliche Ontario. Dort fanden sich Speerschleudern, eine technologische Neuerung, die vermutlich um 8000 v. Chr. in den südlichen USA ihren Ausgang nahm.

Eine Projektilspitze aus Neuengland wird auf 6000 bis 5000 v. Chr. datiert. Sie gehört wohl der gleichen Kultur an, wie die in Vermont (John's Bridge Site, ca. 6000 v. Chr.), wo bereits Bohrer und vor allem Hausspuren auftauchten. Dabei sind die küstennahen Kulturen archäologisch nicht leicht abzugrenzen. Schwerpunkte waren der untere Sankt-Lorenz-Strom und die Großen Seen. Die ersten größeren Monumente stellen Grabhügel dar, die Burial Mounds. Offenbar hatte sich eine mehr oder minder gefestigte Hierarchie innerhalb dieser Gesellschaften entlang des Eriesees, am südlichen Huronsee, am Ontariosee sowie am Sankt-Lorenz-Strom oberhalb des heutigen Québec entwickelt. Ob es sich hierbei um eine zusammenhängende Kulturregion handelte (auch Proto-Laurentian genannt), kann nur vermutet werden. Ihre Artefakte reichen von etwa 5500 v. Chr. bis 1000 v. Chr.

Deutlich unterscheidbar und einer ganz anderen Umgebung ausgesetzt war die Gruppe der Plano-Kulturen, deren Name sich von den Great Plains ableitet. Der Name ist zu eng gefasst, denn die Kulturen umfassen den riesigen Raum zwischen den küstenfernen Gebieten British Columbias und den Nordwest-Territorien sowie dem Golf von Mexiko. Kurz vor 8000 v. Chr. zeigt sich ein Wechsel im Waffensystem, der für diese Kulturen kennzeichnend ist. Die Spitzen der Projektile werden nicht mehr in gespaltene Schäfte eingespannt, sondern in den Schaft eingetieft. Es war zugleich die Phase, in der ausgedehnte Wälder partiell Graslandschaften wichen. Das Rohmaterial einiger Steinwerkzeuge und -waffen stammte aus weit im Süden gelegenen Gebieten.

Die frühen Plano-Kulturen umfassten das Gebiet zwischen dem North Saskatchewan River und dem Fuß der Rocky Mountains, bis hinein nach British Columbia zum Peace River. Manitoba lag immer noch unter einem riesigen Eissee, doch entwickelten sich erste,Siedlungskammern ähnliche Refugia und bewohnbare Erhebungen, die über die Eisgrenze hinausragten (Nunatuks bzw. Nunataker), wie etwa in Süd-Alberta (Agate Basin culture). In einer dieser Refugia fand man südlich von Calgary im Jahr 2001 kleine Pferde, die offenbar um 8000 v. Chr. gejagt wurden.

Über einen schmalen Korridor südlich der Eisgrenze gelangten neue Techniken nach Westen. Erst später teilte sich der riesige Kulturraum erkennbar in zwei Großräume auf, die Frühe Shield- und die Frühe Plains-Kultur. Am South Fowl Lake an der Grenze zwischen Ontario und Minnesota wurden Kupferfunde gemacht, die auf eine Metallbearbeitung bereits um 4800 v. Chr. hindeuten. Reichere Funde bietet erst die Mittlere Shield-Kultur (4000 bis 1000 v. Chr.).

Im Westen wurde die wohl mindestens bis 9000 v. Chr. zurückreichende Besiedlung durch die Frühe Plateaukultur überlagert. Dabei ist umstritten, ob es sich um eine Einwanderung über den Fraser River handelte oder aus dem Landesinnern – ein Leichnam vom Gore Creek, etwa 8500 Jahre alt, deutet darauf hin. Die mögliche Zuwanderung von der Küste dürfte um 4250 v. Chr. eingesetzt haben. Es scheint aber keinen Zusammenhang mit den anwachsenden Lachswanderungen an der Westküste zu geben.

Die Küstenkulturen (Southwestern und Northwestern Coastal culture) an der Westküste lassen sich mindestens bis 8000 v. Chr. nachweisen. Dabei ist unklar, aus welcher Richtung die Besiedlung erfolgte, wobei sie auch durchaus aus einer gemeinsamen Wurzel stammen könnten. Die Linguistik tendiert eher zu einer Einwanderung aus dem Norden. Schon der älteste Fund auf Vancouver Island, die Bear Cove, weist eine sehr starke Orientierung auf die Jagd von Meeressäugern wie Delfine, Robben und Seelöwen hin. ]Auffällig ist die Aufteilung in eher meerwärts orientierte Gruppen mit hochseetauglichen Fahrzeugen, und solche, die sich auf die relativ bequeme Jagd auf Lachse verlegten. Viele küstennahe Überreste wurden jedoch vom Meer verschlungen, das seit 6000 v. Chr. um 10 bis 15 m angestiegen ist. Diese Überschwemmung von Siedlungskammern dürfte den Druck erhöht haben, ins Binnenland abzuwandern. Dabei nahm die Nordwestküste eine etwas andere Entwicklung. Auch hier hat der ansteigende Meeresspiegel Spuren zerstört, abgesehen von Haida Gwaii. Diese Inselgruppe wurde spätestens um 7500 v. Chr. besiedelt, und trägt mit den Haida eine der ältesten ortskonstanten Bevölkerungen der Welt. Noch ältere Siedlungsspuren weist das ostwärts nahe der Küste gelegeneDundas Island mit der Fundstätte Far West Point auf, das datierte Funde von 9690 ± 30 BP aufweist, und damit die ältesten an der britisch-kolumbianischen Küste.

Der älteste nachweisbare Handel, der mit Obsidian, reicht über 10.000 Jahre zurück und basierte auf einer Lagerstätte am Mount Edziza (2787 m) in Nord-British-Columbia.[30]

Im Nordwesten ist die Fundlage so widersprüchlich, dass bisher alle Ansätze, verschiedene Kulturen zu bestimmen, gescheitert sind. Der äußerste Norden einschließlich Grönland ist erst um 2500 v. Chr. punktuell besiedelt worden, der Norden Ontarios erst um 2000 v. Chr.

Von etwa 4000 bis 1000 v. Chr.

Ab 2500 v. Chr. lassen sich im Westen Siedlungen anhand zahlreicher Muschelhügel (shell middens) nachweisen, dazu erste Anzeichen einer sozialen Differenzierung. Siedlungsspuren weisen auf Hausverbände hin, die sich saisonal zur Jagd zu stammesartigen Gruppen verbanden. In den Plains lassen sich Häuser und Dörfer fassen. Anscheinend wurde die Jagd mit Pfeil und Bogen aus Asien kommend im Norden verbreitet. Sie nahm ihren Weg zügig von Nordwesten, wo sie lange verharrte, bis an die Ostküste, um dann in einem Bogen den äußersten Westen zu erreichen.

Begräbnisstätten finden sich auch an der Ostküste, wie etwa ein Friedhof im Nordwesten Neufundlands (Port au Choix), der zwischen 2400 und 1300 v. Chr. in Gebrauch war und 56 Tote barg. Die dortigen Grabhügel stellen die frühesten Monumentalbauwerke Kanadas dar. Die dieser Kultur zugerechneten Gruppen werden als Maritime Archaic People (dabei wird eine frühe - 6000 bis 4000 v. - und eine mittlere Periode - 4000 bis 1000 v. Chr. unterschieden) bzw. als Red Paint People bezeichnet, was auf den Gebrauch roten Ockers zurückgeht. Zwischen 2000 und 1500 v. Chr. kühlte Labrador erheblich ab, wovon die nördlichen Küstenkulturen im heutigen Kanada stark betroffen waren. Die vor 4000 v. Chr. in Zentrallabrador ansässigen Gruppen räumten das Gebiet. Um 2250 v. Chr. zogen Inuit, die um 3000 v. Chr. aus Asien kommend Nordamerika erreicht hatten, bis in diese Gegenden südwärts, und auch Jäger aus dem Inland erreichten die Küsten. Das Gebiet nördlich des Sankt-Lorenz-Stroms scheint aufgegeben worden zu sein. Um 2000 bis 1700 v. Chr. scheinen zudem Völker aus dem Süden bis Neubraunschweig nordwärts gezogen zu sein (Susquehanna Archaic People), doch vielleicht wurden hier auch nur Techniken nordwärts weitergereicht.

An den Großen Seen stiegen die Wasserspiegel, die Bedingungen für die Fische verbesserten sich. Dort lassen sich nun Hunde nachweisen, die beerdigt wurden, wie beispielsweise ein Fund am Huronsee zeigt. Die Middle Great Lakes-St. Lawrence-Kultur (oderLaurentian Archaic) hatte ihr Zentrum um das Gebiet des heutigen Québec und in Ontario, und reichte bis 4000, vielleicht bis etwa 5500 v. Chr. zurück. Das Ottawa-Tal gilt als ein Zentrum der Kupferproduktion, ein Metall, das für Pfeilspitzen, Ahlen usw. gebräuchlich war. Offenbar wurden auch heilige Plätze, zunächst wohl Beerdigungsstellen, gepflegt, Verbrennung ist nachweisbar. Parodontose, Arthritis bei den Älteren und Knochenbrüche waren die häufigsten Erkrankungen. Wahrscheinlich drangen Völker von Süden her vor, doch ist das Laurentian, ähnlich wie der Middle Archaic complex archäologisch anfangs schwer zu fassen. Hier ist etwa ein halbmondförmiges Messer, das Ulu, kennzeichnend. Dichtere Bevölkerung und komplexere Kulturen bewirken jedoch eine Zunahme von Funden und eine größere Eindeutigkeit der Zuordnung. Andererseits wird die Region landwirtschaftlich genutzt, so dass zahlreiche Funde, die aus gepflügter Erde stammen, nicht zeitlich zuzuordnen sind, wie etwa um die Niagarafälle.

Die Kulturen des kanadischen Schilds entwickelten sich erst um 6000 v. Chr. aus den Plano-Kulturen des südwestlichen Keewatin-Distrikts und des Ostens von Manitoba, mit einem folgenden Expansionsvorgang, der rund vier Jahrtausende andauerte. Die Cree, Ojibwa, Algonkin, Innu und Beothuk, die in den frühen europäischen Schriftquellen fassbar sind, gehen wohl auf diese Gruppen der Shield-Kultur zurück. Um 2000 v. Chr. bestanden hier bereits komplexe Begräbnisrituale mit kupfernen Beigaben, Werkzeugen und Ocker, Handelsbeziehungen reichten bis nach Dakota. Da die Siedlungen nicht von großer Kontinuität waren, sind Fundschichtungen sehr selten. Erkennbar sind dennoch jahreszeitliche Wanderzyklen von jahrtausendelanger Kontinuität.

Die Plainskulturen sind schwer fassbar und so muss man sich auf Waffentypen beziehen. Doch sind deren Aussagemöglichkeiten oftmals vage. Änderungen in den Projektilspitzen weisen möglicherweise auf Verdrängung der Wälder durch Graslandschaften und entsprechende Beutetiere hin. An der Cactus Flower-Ausgrabungsstätte in Alberta fand sich eine röhrenförmige Pfeife, die ca. 4700 Jahre alt ist. Zahlreiche Pfeilspitzen stammen aus Chalzedonstätten am Knife River in North Dakota. Insgesamt lassen sich zwischen etwa 6000 v. Chr. und der Zeitenwende in ihrer Gesamtheit fünf gravierende Veränderungen konstatieren: Die Trockenphasen wurden milder, die noch heute existierende Bisonart setzte sich durch, Hunde wurden als Trage- und Zugtiere eingesetzt und erhöhten damit die Mobilität, das Tipi setzte sich durch, und schließlich gestattete die Kochtechnik mit heißen Steinen die Herstellung von Pemmikan, was wiederum das Überdauern von Mangelphasen erleichterte.

Die Mittlere Plateau-Kultur zwischen Rocky Mountains und pazifischem Küstengebirge entwickelte um 2500 v. Chr. das so genannte Pit House, das teilweise in die Erde eingegraben wurde. Zugleich basierte die Ernährung zunehmend auf Lachs, wenn auch die gesamte Bandbreite von Muscheln bis Skunks nicht verschmäht wurde. Die heutigen Salish-Stämme lassen sich mit dieser Kultur eng in Verbindung bringen. Ausnahmen in diesem Gebiet sind die Nicola als Eyak-Athapaskisch-Sprecher und die Kootenay. Als wichtigste kulturelle Veränderung gilt der Übergang von der Nichtsesshaftigkeit zu einer Halbsesshaftigkeit mit festen Winterdörfern und sommerlichen Wanderzyklen, entsprechend den Jagd- und Sammelerfordernissen, sowie dem Besuchen von Orten mit hoher ritueller Relevanz um 2000 v. Chr.

Eine ähnliche Entwicklung vollzog sich an der Westküste, deren Kulturen sich zunehmend regional differenzierten (vgl. Küsten-Salish). Die Gesellschaftshierarchie prägte sich deutlicher aus, einige Gruppen hatten besseren Zugriff auf Ressourcen, Reichtum wurde angehäuft und der Handel nahm zu. Lachs, Kerzenfisch und Schalentiere wurden zu den wichtigsten Lebensmitteln, dementsprechend tauchen zahlreiche als shell middens bezeichnete Hügel auf, in denen auch weniger dauerhafte Artefakte überdauerten. Gegen Ende der Epoche lassen sich erstmals Plankenhäuser nachweisen. Die Salish waren jedoch nicht nur Jäger und Sammler, sondern spätestens seit 1600 v. Chr. auch Bauern – wie man von den Katzie seit 2007 weiß.

Im Gegensatz dazu hielt sich am Yukon und am Mackenzie mit ihren riesigen Einzugsgebieten eine Kultur weiträumiger Jagd mit extremer Beweglichkeit kleiner Gruppen. Daher ist die archäologische Quellenlage sehr dünn. Die häufig zu findende Mutmaßung über Invasoren aus den Plains um 4000 v. Chr. lässt sich wohl leichter mit dem Vordringen der Speerschleuder (Atlatl) erklären, die andere Projektilspitzen erforderte. Zwischen 5000 und 2000 v. Chr. gab es eine Südwanderung der Inuitkulturen. Auf die regionale Kultur gehen wohl die Athabasken-Sprachen zurück.

Bis zu den ersten Kontakten mit Europäern (um 1500)

Die drei auffälligsten Veränderungen in der Zeit ab etwa 1000 v. Chr. sind die klimatische Stabilisierung etwa auf dem heutigen Niveau, sowie die Einführung zweier neuer Techniken. Die eine, die Herstellung von Tongefäßen, erreichte das Gebiet des heutigen Kanada wohl auf dem langen Weg von Südamerika über Florida. Die andere, Pfeil und Bogen, kam aus Europa oder Asien und wurde wohl erstmals von Paläo-Eskimos eingesetzt. Durch das Aufkommen dieser beiden Techniken bestehen zudem andere Möglichkeiten, aus archäologischen Funden Erkenntnisse über diese Zeit zu gewinnen.

Der Osten: Woodland-Perioden

Die ethnischen Gruppen, die hinter den Artefakten der jüngeren Kulturphasen standen, dürften die Vorfahren der heutigen Mi'kmaq, Maliseet (in Kanada Welastekwíyek, Leute vom Sankt-Lorenz-Strom) und Passamaquoddy (die in Kanada nicht als First Nation anerkannt werden) sein. Aus archäologischer Perspektive liefern zahlreiche Keramikgefäße bereits aus der Zeit vor 500 v. Chr. einen erheblichen Zuwachs an Merkmalen und Funden. Damit endet an der Ostküste die archaische Phase, die von denWoodland-Perioden abgelöst wird. Dabei unterscheidet man Gefäße anhand ihrer Verzierungen in solche, die durch eine Art Stempel aufgebracht wurden, im Norden und solche, die durch Eindrücken eines Bandes erzeugt wurden, im Süden (etwa zwischen Trois-Rivières und Québec). Im besser erforschten Neubraunschweig zeigt sich, dass die Sesshaftigkeit in der kalten Jahreszeit (in den shell midden sites) sich durchgesetzt hatte, manche Dörfer waren wohl schon ganzjährig bewohnt. Die Bedeutung von Schalentieren nahm deutlich zu, obwohl einige Funde zeigen, dass sie bereits sehr viel früher von hoher Bedeutung waren. Von der rund 1700 km entfernten Adena-Kultur übernahm die Region teilweise die Beerdigungspraktiken, partizipierte jedoch auch selbst an ihrer Entwicklung, wie der Fundort Miramichi River zeigt, der bis in historische Zeit den Mi'kmaq als heilig galt. Damit würde ihre mündliche Tradition 2500 Jahre zurückreichen.

Die Frühe oder Anfängliche Woodland-Periode erstreckt sich auch an den Großen Seen und dem Sankt-Lorenz-Strom von etwa 1000 v. Chr. bis 500 n. Chr. Die Bezeichnung bezieht sich auf die Verbreitung von Tonwaren, einer vorher nicht bekannten Technik. Auf diese Kultur gehen wohl die Irokesen zurück, aber auch einige derAlgonkin-Stämme. Lange wurde der Übergang von einer Jäger- und Sammlergesellschaft zu einer Gartenbaugesellschaft zu stark betont. Dennoch nahm die Bedeutung des Kürbisses immer mehr zu. Es zeigte sich aber, dass Kürbisse bereits um 4000 v. Chr. in Maine angepflanzt wurden. Dennoch zeigen sich Aspekte grundlegender Veränderungen. Zwischen Ontariosee und Eriesee sowie New York brachten einzelne Gruppen die Feuerstein-Fundstätten unter ihre Kontrolle. Mit eigens hergestellten Grundformen handelten sie sehr weiträumig. Diese Onondaga-Feuersteine wurden von 1000 bis 500 v. Chr. vor allem für die neue Waffe gebraucht, die aus Pfeil und Bogen bestand. Zudem breiteten sich die aus dem Ohiotal kommenden Burial Mounds, zahlreiche Erdhügel, die die Verstorbenen bargen, aus. Schließlich entwickelte man eine Reusentechnik, mit der man auch in Stromschnellen Fische fangen konnte.

Der kanadische Schild

Die Kulturen auf dem kanadischen Schild werden in eine westliche und eine östliche Kulturgruppe geteilt, die beide auf die Mittlere Schild-Kultur zurückgehen. Dabei unterschieden sich die beiden Gruppen nur in ihren Werkzeugen, weniger in ihrer Lebensweise, wenn auch der östliche Zweig Tongefäße erst sehr spät übernahm. Dies kann aber auch darauf zurückgeführt werden, dass die tonlosen Gebiete eher Schweifgebiete von Jägergruppen waren. Auch hier zeigen sich bis nach Zentral-Labrador die Einflüsse der Adena-Kultur. Ihre typischen Mounds erscheinen ebenfalls in der westlichen Schild-Kultur (Laurel), beispielsweise am Rainy River im Süden Ontarios, der im Rahmen der Manitou Mounds Provincial Park Reserve inzwischen unter Denkmalschutz steht. Rätselhaft bleiben bisher die aus Flussgeröll aufgehäuften Hügel, die vielleicht Schamanen als Rückzugsstätten dienten. Da Felsmalereien, von denen ähnliches angenommen wird, bisher nicht datierbar sind, lassen sich Fragen nach ihrer Funktion kaum beantworten.

Kanus aus Birkenholz waren hier das Haupttransportmittel für Güter und Menschen. Auf ihnen dehnten die Gruppen ihre Schweifgebiete in frühere Plain-Gebiete west- und südwestwärts aus, die zwischen 1500 und 500 v. Chr. erheblich feuchter und waldreicher wurden. Damit verschwanden dort die Bisonherden. Auch der Fernhandel mit Chalzedon aus Oregon und Obsidian aus Wyoming hing vom Flusstransport ab. Die einzigen bekannten menschlichen Überreste stammen von 39 Individuen aus zwei als Mound bezeichneten Grabhügeln, Smith Mound 3 und 4 im Norden von Minnesota. Es könnte sein, dass die Stämme der nördlichen Algonkin-Kultur im südlichen Manitoba, in Minnesota und im angrenzenden Ontario genetisch von ihnen abstammen. Wahrscheinlich kam es aufgrund der Domestizierung von Wasserreis zu einer herausgehobenen Schicht von Landbesitzern, die sich auch kulturell vom Rest der Bevölkerung absetzten. Der Süden Ontarios war in die Fernhandels-Beziehungen der Hopewell-Kultur eingebunden. Im Umfeld des Ontario-Sees wurde hochreines Kupfer gefunden, das als Werkstoff für Schmuck im ganzen Osten Nordamerikas verbreitet wurde.

Plains und Prärien

Die späte Plains-Kultur lebte in hohem Maße von Büffeln (Amerikanischer Bison), wobei Pemmikan immer wichtiger wurde. Ortsnamen wie Head-Smashed-In Buffalo Jump oder Old Women’s Buffalo Jump weisen auf die Treibertechnik bei der Büffeljagd hin, doch sind solche Plätze selten. Dabei scheinen die Prärien bis etwa 650 v. Chr. zugunsten von Wäldern geschrumpft zu sein. In dieser Zeit, spätestens ca. 500 v. Chr., löste der Bogen die Speerschleuder ab, die jedoch noch längere Zeit nebeneinander existierten. Neben Büffelfleisch waren, wie ein Fund am Pelican Lake zeigt, Elche, Biber, Hecht, Zander, aber auch Wurzeln, von großer Bedeutung. Hier kommen Mounds nur in den beiden Dakotas vor. In Montanaließen sich Zeltdörfer von beachtlichen Dimensionen (100 ha) und rund tausendjähriger Nutzungsdauer nachweisen, die Steinringe um die Tipis nutzten. Fernhandel mit Obsidian, Feuerstein und anderen Materialien war weit verbreitet und reichte westwärts bis zum Fraser River und dem Pazifik. Offenbar gab es heilige Plätze, an denen Schamanen metaphysische Mächte beschworen. Es gibt Hinweise darauf, dass zumindest manche der Verstorbenen vor der Grablegung auf Gerüsten getrocknet wurden. Auch ließ man Verstorbene in Zelten zurück. Einige Funde zeigen relativ große Menschen, die allerdings oftmals an Arthritis und anderen Krankheiten litten.

Plateau

Die späte Plateau-Kultur war durch Kleinräumigkeit gekennzeichnet – entsprechend der Landschaft. An dem Wechsel zwischen Winterdörfern und Sommerlagern hatte sich nichts geändert. In Erdlöchern wurden Vorräte angelegt, heiße Steine dienten zum Backen und Kochen, der Lachs lieferte den Löwenanteil des Nährwerts. Tierförmige Schnitzereien scheinen zugenommen zu haben, ebenso der Handel mit den Küstenvölkern, allerdings hauptsächlich am mittleren Fraser und am Thompson. Die Dörfer wurden deutlich größer und die Bevölkerung nahm zu, doch waren manche dieser Großdörfer nur kurzzeitig bewohnt, andere über tausend Jahre lang (z. B. Keatly Creek Site). Kennzeichnend ist das Pit House, wobei dies bei den Kootenay infrage gestellt wurde. Bei ihnen wurde der Einfluss der Plainskulturen erst mit der Einführung des Pferdes stärker.[37] Dieser Haustyp hat extensivere Bevorratung ermöglicht und so die Ernährung besser gesichert (ab ca. 2000 v. Chr.). Eyak-Athapaskisch-Sprecher, wie Chilcotin und Dakelh sind vielleicht erst um 500 südwärts gewandert.

Die späte Plateauphase wird wiederum in drei Phasen unterteilt, die Shuswap horizon (2500 bis 500 v. Chr.); Plateau horizon (500 v. Chr. bis 800 n. Chr.) und Kamloops horizon (800 bis 1800) genannt werden. Pfeil und Bogen tauchten erst sehr spät auf. Bei den Behältern mit menschlichen Köpfen handelte es sich wohl um zeremonielle Kunstwerke. Auch entwickelte sich eine Gesellschaft, die auf Familienverbänden, stammesübergreifenden Verwandtschaften und einer Hierarchisierung basierte. Der Zugriff auf Ressourcen hing am Ansehen, das zunehmend erblich wurde.

Westküste

Die Küstenkultur am Pazifik näherte sich der Ausprägung, die die Europäer Ende des 18. Jahrhunderts vorfanden. Sie wurde bereits zwischen 500 v. und 500 n. Chr. annähernd erreicht. Die erbliche Ranggesellschaft war dabei von Süden nach Norden strenger, die Hierarchie steiler. Eine Schicht führender Familien beherrschte den Handel, den Zugang zu Ressourcen und die politische und spirituelle Macht. Die einfachen Stammesangehörigen mussten dabei keineswegs die Masse der Menschen stellen, ebenso wenig wie die Sklaven, die meist Kriegsgefangene waren.

An vielen Stellen ist es äußerst wahrscheinlich, dass lokale Funde bestimmten Stämmen derselben Region zugeordnet werden können, wie etwa den Tsimshian, die spätestens 2000 v. Chr. um den späteren Prince Rupert Harbour lebten. Regionale Differenzierungen liegen dabei etwa zu den Gruppen um die Straße von Georgia und das Frasertal vor. Dort lassen sich Locarno Beach-Komplex und Marpole-Komplex, die auf Lachsfang basieren (vgl. Küsten-Salish) oder Yuquot unterscheiden, das auf eine Kultur der Hochseejagd, insbesondere der Wale hinweist. Im Norden sind Namu, Prince Rupert und Haida Gwaii maßgebliche Fundorte, dazu kommen Fundstellen am Fraser River, die noch stärker auf Lachsfang hinweisen. Auch hier tauchen erstmals Begräbnishügel auf. Erst um 400 n. Chr. erreichte der Bogen diese Region.

Auch hier wurden die Dörfer zahlreicher und offenbar größer, außer denen an der Straße von Georgia. Die heutigen Küsten-Salish lassen sich auf die Marpole-Kultur zurückführen, vermutlich aber erheblich weiter zurück. Sie war bereits von der gleichen sozialen Differenzierung, von Plankenhäusern, in denen mehrere Familien lebten, von Lachsfang und -konservierung, reichen Schnitzwerken von mitunter monumentalen Ausmaßen, komplexen Zeremonien und wohl auch schon Potlatches gekennzeichnet. Am Hoko Riverin Washington zeigen sich die später von Europäern beschriebenen Formen der Winterbevorratung. In Namu zeigt sich bereits 7000 v. Chr. eine Vielzahl kultureller Elemente der späteren Küsten-Salish und ihrer nördlichen Nachbarn, wie der Nuu-chah-nulth. Dabei zeigt sich vor allem am Hoko River im Unterschied zum nicht sehr weit entfernt gelegenen Musqueam Northeast, dass sich die kulturellen Differenzen zwischen relativ nahe beieinander lebenden Gruppen eher im Bereich vergänglicher „Künste“, wie der Korbflechterei niederschlagen, als im Bereich der viel früher überlieferten (Stein-)Waffentechnik, die tendenziell auf immer gleiche Bedürfnisse vergleichsweise einförmig und träge reagiert – aber sie stellt mit Abstand die Hauptmasse der Funde.

Zwischen 500 und 1000 n. Chr. änderten sich erneut die Begräbnissitten. Die Toten erhielten nun immer öfter ihre letzte Ruhestätte in Bäumen, Pfählen, Grabhäusern und Höhlen. Um 500 bis 700 n. Chr. tauchten vermehrt befestigte Dörfer auf – vor allem im Süden mit ausgehobenen Wassergräben, weiter im Norden mit Palisaden. Diese kriegerische Phase erstreckte sich bis in die Zeit des ersten Kontakts mit Europäern, durch den sie weiter gesteigert wurde.

Der Nordwesten

Besonders schwach erforscht ist die Frühgeschichte des nordwestlichen Binnenlands, wo die Sprachgruppe der Athabasken dominierte. Mit ihnen verbinden sich einige Fundstellen im Entwässerungsgebiet des Mackenzie ab ca. 700 v. Chr. Der Taye Lake-Komplex lässt sich zwischen 4000 und 1000 v. Chr. fassen, während der Taltheilei-Komplex vermutlich auf Zuwanderung aus British Columbia und dem Yukongebiet zurückgeht, eine Wanderung, die bis über die Hudson Bay hinausreichte und möglicherweise die Vorgänger der Inuit dort verdrängte.

Mit den Athabasken verbinden sich Fundstellen im Entwässerungsgebiet des Mackenzie ab 1000 v. Chr. bis ca. 700 n. Chr. Der Taye Lake-Komplex im Yukongebiet datiert auf 4000 bis 1000 v. Chr. Dabei nimmt man an, dass die als Old Chief Creek bezeichnete Phase am nördlichen Yukon dieser nahestand und die späteren Gwich'in hervorbrachte, die Taye-Lake-Phase am südlichen Yukon hingegen die Tutchone. Kennzeichnend sind lanzenförmige Projektilspitzen, zweischneidige Messer, sowie die Abwesenheit von microblades genannten, winzigen Klingen. Ob die beiden archäologischen Hauptgruppen mehr darstellen als Gedankenkonstrukte, ist angesichts der extrem schwachen Fundlage jedoch ungewiss.

Europäischer Einfluss

Um 1000 n. Chr. kam es zwar zu einer Ansiedlung von isländischen Siedlern Grönlands auf Neufundland, doch diese war nur von kurzer Dauer. Weiter im Norden, auf Baffin Island, kam es anscheinend schon mehrere Jahrhunderte früher zu Kontakten, die sich nicht auf bloßen Handel zurückführen lassen. Alltagsobjekte weisen auf längere Aufenthalte hin. Die Isländer nannten die Bewohner Skraelinger, wobei unklar ist, ob es sich um Beothuk oder um Inuit der Dorset-Kultur handelte. In den Quellen heißen die entdeckten Gebiete Helluland, Markland und Vinland, wohl Gebiete am Clyde River, in Süd-Labrador und auf Neufundland. Offenbar tauschten Wikinger und die regionalen Gruppen bereits zu dieser Zeit Pelze gegen Metallwaren und Stoffe.

Kontakte ohne Kolonien im Osten (1497–1604)

Mi'kmaq und Beothuk waren wahrscheinlich die ersten, die Kontakt mit Europäern hatten] wobei letztere seit 1829 als ausgestorben gelten. Aller Wahrscheinlichkeit nach liefen schon im 15. Jahrhundert Fischer aus demBaskenland und England die Fischgründe um Neufundland an, und noch zwischen 1530 und 1600 zerlegten Basken in der Red Bay an der Küste Labradors Wale. Der erste Europäer, dessen Landung in Nordamerika in den Quellen greifbar ist, war Giovanni Caboto (bekannt als John Cabot). Er landete 1497 an einer nicht sicher bestimmbaren Stelle an der Ostküste und nahm drei Mi'kmaq nach England mit. Spätestens ab 1501, als der Portugiese Gaspar Corte-Real 59 Beothuk entführte, die mit dem untergehenden Schiff ertranken, hatten neben besagten Beothuk die Mi'kmaq häufiger Kontakt mit spanischen, französischen, britischen und irischen Fischern, die die Küste jeden Sommer aufsuchten. Um 1578 zählte man jeden Sommer nahezu 400 Fischerboote an der kanadischen Ostküste.

Ab 1519 begann der Pelzhandel und die Küstenstämme tauschten Pelze gegen europäische Produkte, vor allem Metallwaren wie Messer, Äxte, Beile und Kessel. Bezeichnend für dieses Tauschinteresse ist der Bericht Jacques Cartiers, der 1541 in der Chaleur-Bucht ankerte, wo sein Schiff von einer großen Zahl Mi'kmaq-Kanus umringt wurde, deren Besatzung mit Biberpelzen winkte. Dieser Stamm wurde 1564, 1570 und 1586 von ihnen unbekannten Krankheiten heimgesucht. Die Stämme der Ostküste begannen sich zu verändern, bald sollten sie wegen der Handelskontakte Krieg untereinander führen. Cartier hatte auch am oberen St. Lorenz Pelze bei den Irokesen eingetauscht (1534/35) und lange Zeit florierte der Handel trotz fehlender Infrastruktur im Sinne von Handelsstützpunkten. Ein Fluss- und Wegenetz, auf dem Indianer Handel betrieben, existierte schon sehr lange. Sie handelten mit Kupfer, Walrosselfenbein, verschiedenen Steinarten für Werkzeuge, Waffen und Schmuck, auf weiträumigen Pfaden mit dem butterartigen Fett des Kerzenfischs,Hundehaardecken usw.

Der Osten – Erste Kolonien, Kriege, Epidemien, Pelze (1604–1763)

Ein Vierteljahrhundert vor der ersten dauerhaften Kolonie erhielt im Jahr 1578 der Bretone Troilus de Mesgouez, Marquis de la Roche (1540–1606) einen entsprechenden Auftrag, doch scheiterte sein Schiff 1584 im Sturm. 1598–1603 errichteten Sträflinge eine kurzlebige Kolonie auf Sable Island, wo sie bereits Überreste einer älteren Kolonie vorfanden. 1604 errichtete eine Flottenexpedition, an der auch Samuel de Champlain teilnahm, die erste Siedlung auf Saint Croix Island an der Mündung des St. Croix River. Sie wurde jedoch ein Jahr später nach Port Royal verlegt. Bald folgten weitere befestigte Anlagen wie Fort La Tour am Saint John River, wo nun auch die Maliseet europäische Waren ertauschten. Doch die Verlagerung der Kolonie nach Port Royal ins Gebiet der Mi'kmaq hatte Folgen. Bereits 1607 kam es zu einem Krieg zwischen den Penobscot unter ihrem SagamoreBashabes, der durch französische Waffen große Macht erlangt hatte, und den Mi'kmaq. Dieser Tarrantiner-Krieg, der Ausdruck ihrer Rivalität im Pelzhandel war, dauerte acht Jahre. Die siegreichen Mi'kmaq zogen weiter nachMassachusetts, steckten sich dabei aber mit einer verheerenden Epidemie an, die zwischen 1616 und 1619 rund 4.000 der 10.000 Mi'kmaq tötete. Andere Stämme waren noch härter betroffen. Wie der Pequot-Krieg von 1637 zeigte, waren die südlichen Kolonien zudem eine ernste Gefahr für die nackte Existenz, denn erstmals wurde hier ein ganzer Stamm gezielt ausgelöscht.

1608 gründete Champlain die Stadt Québec. 1613 mussten sich die Händler von Port Royal ins nördlichere Tadoussac zurückziehen, weil Engländer ihre Kolonie niedergebrannt hatten. Im selben Jahr kam es zu einer blutigen Auseinandersetzung mit den Beothuk, die von den Mi'kmaq, die mit den Franzosen verbündet und von ihnen mit Gewehren ausgestattet waren, besiegt wurden.

Bald schickte man Coureurs des bois (Waldläufer) aus, die unter den Indianern lebten, während die Handelsagenten ihre Forts zu Tauschzentren ausbauten. Dabei spielten die wenigen befahrbaren Flüsse, wie der Ottawa, eine wichtige Rolle. An ihnen beanspruchten Stämme wie die Kichesipirini bereits um 1630 ein Zwischenhandelsmonopol. Außerdem kamen bereits um 1660 große Mengen von Pelzen aus dem Gebiet des Oberen Seesund von den Lakota. 1669 lieferte eine Station an der James Bay erste Pelze nach London, ein Handel, aus dem die Hudson’s Bay Company hervorging. Die Rivalität zwischen Franzosen und Engländern eskalierte. 1686 versuchten Franzosen den Handelsposten niederzubrennen. Wenige Jahre später stießen Franzosen bis an den Golf von Mexiko vor und gründeten die Kolonie Louisiana. Zwar scheiterte die Suche nach der Westgrenze des Kontinents, doch wurden Kontakte zu Indianern bis an den oberen Mississippi, kurzzeitig sogar bis nach Santa Fe im spanischen Gebiet hergestellt. Weiterhin dominierten die Handelsgesellschaften das Geschehen, jedoch führte der Siebenjährige Krieg in Nordamerika (1754–1763) das Ende der französischen Epoche herbei. Mit Erfolg verlangten die in Kanada verbleibenden Franzosen, ihre Konfession behalten zu dürfen, womit zahlreiche von katholischen Missionaren bekehrte Indianer ebenfalls katholisch blieben. Außerdem setzte sich auf der Ebene der Mission die Konkurrenz uneingeschränkt fort und trägt noch heute zu einem konfessionellen Flickenteppich bei vielen First Nations bei. Die Verbindungen zwischen französischen Männern und indianischen Frauen waren so zahlreich, dass ihre Nachkommen eine eigene Nation bildeten, die Métis.

Fernwirkungen

Währenddessen veränderten Pferde (Mustangs), die aus europäischen, vor allem spanischen Beständen stammten, die Kultur der Prärie radikal. Die Möglichkeit, beritten und damit vergleichsweise bequem Büffel zu jagen, sorgte zum einen dafür, dass mehr Indianer in die Prärie zogen, zum anderen erlaubte das Pferd die Besiedlung und Durchquerung bisher zu menschenfeindlicher Gebiete. Dazu nutzten sie spezielle Tragegestelle, so genannte Travois, die die Pferde ziehen konnten. Großräumige Wanderungen wurden möglich, ebenso Kriege.

Mächtige Stämme des Ostens stießen ganze Völkerwanderungen an, die Stämme wie die Dakota westwärts trieben. Der Pelzhandel mit den Franzosen führte zu einer Konföderation mit den Anishinabe, die von 1679 bis 1736 bestand. Danach wurden die Dakota von ihren ehemaligen Bundesgenossen aus den nördlichen Gebieten vertrieben und ein Teil fand bis 1780 eine neue Heimat im heutigen südlichen Minnesota. Ein Teil spaltete sich in Lakota und Nakota auf. Besonders die Lakota stiegen dank französischer Gewehre und Pferde aus dem Süden zu einem mächtigen Stamm auf, der 1765 die Black Hills eroberte.

Der Pelzhandel sorgte auch um die Großen Seen für Rivalitäten und für Waffen, mit denen man sie austragen konnte. Doch wurden die Irokesen, die sich um 1570 in einer Stammesliga verbanden, schon früher zu Feinden der Wyandot und der Algonkin, die mit den Franzosen verbündet waren. Missionare unterhielten dort von 1639 bis 1649 die Missionsstation Sainte-Marie-au-pays-des-Hurons. Zwischen 1640 und 1701 vernichteten die fünf, später sechs Stämme der Irokesenliga die Wyandot, Tionontati und Erie mit Arkebusen, die sie durch den niederländischen Pelzhandel erhalten hatten. Erst als die Niederländer, seit 1623 mit einer Pelzhandelsstation namens Fort Orange vertreten, sich zurückzogen – wohl deshalb, weil die Biberpopulationen nach 1640 südlich der Großen Seen zusammenbrachen –, ebbten die Auseinandersetzungen ab. Dennoch setzten die Irokesen weitere Wanderungen nach Westen in Gang und die französischen Siedlungen waren stark gefährdet. Daher mussten alle Franzosen zwischen 16 und 65 fortan Waffendienst leisten, Montreal war zeitweise völlig isoliert. 1682 erfolgte die Gründung von St. Louis. Erst 1701 unterzeichneten Engländer und Franzosen sowie 39 Häuptlinge einen Friedensvertrag (Großer Friede von Montreal).

Auch bei den in Ohio lebenden Fox wurden die Franzosen, die ihren Pelzhandelsweg Richtung Mississippi kontrollieren wollten, in lokale Feindseligkeiten gezogen, die sie zu ihren Gunsten ausnutzten. 1701 gründeten sie Fort Pontchartrain du Détroit. 1722 belagerten die Fox das Fort, doch die mit den Franzosen verbündeten Stämme wie Wyandot und Ottawa, vernichteten die Fox und die Mascouten fast vollständig.

Mit dem Franzosen- und Indianerkrieg (1754–63), den sowohl Franzosen als auch Engländer mit zahlreichen indianischen Verbündeten führten, verlor Frankreich die Herrschaft in Nordamerika, zuerst 1758 im Ohiotal, dann 1761 in Québec. Daran änderte auch die kurzlebige Herrschaft über Louisiana von 1800 bis 1803 nichts.

Englische Kolonialherrschaft (ab 1756/63)

Nachdem Großbritannien die alleinige Kolonialherrschaf in Kanada übernommen hatte, war für wenige Jahrzehnte der gesamte Osten Nordamerikas britisches Gebiet. Doch wurde in der Königlichen Proklamation von 1763den Kolonisten die Siedlung jenseits der Appalachen untersagt. Das Verbot wurde allerdings zunehmend ignoriert und brachte Siedler und Kolonialmacht in einen Interessengegensatz. Dazu kam es 1763 bis 1766 zum größten Indianeraufstand. Sein Anführer war Pontiac (eigentlich Obwandiyag), ein Abkömmling der Ottawa, deren Häuptling er 1755 wurde, und der Anishinabe (von denen heute Teilstämme in Kanada leben). Seine Niederlage öffnete den Siedlern das Land am Ohio und seinen Nebenflüssen bis zum Oberen See. Mit der Unabhängigkeit der USA stand den Siedlern auch nicht mehr die Proklamation von 1763 im Weg.

Im verbliebenen Kolonialgebiet im Norden präsentierte sich die Lage anders. Hier hatte die königliche Proklamation ein den Indianern reserviertes Gebiet geschaffen, das sich zwischen den Großen Seen bis Ruperts Landerstreckte, das der Hudson’s Bay Company unterstand. Zwischen deren Gebiet und der Provinz Québec gehörte auch eine Pufferzone zwischen Neufundland und Lake Nipissing zum Indianerreservat. Doch bereits im Québec Act von 1774 wurde diese Pufferzone eingezogen und von den Indianern erwartet, ihre Rechte auf das Land in großem Umfang aufzugeben, um der Besiedlung durch Europäer Platz zu machen. Sie wurden jedoch als Vertragspartner und Verbündete angesehen, und das Land wurde ihnen in Verträgen abgekauft. Dabei durfte nur die Krone als Käuferin auftreten. Den Impuls zu diesem Gesetz hatte die Sorge gegeben, die in den späteren USA entstandene Unruhe könne auf Québec und seine französischsprachige Bevölkerung übergreifen, die immer noch die Mehrheit bildete.

Mit der Festigung der britischen Kontrolle wurde diese Politik langsam durch die einer Assimilierung der Indianer ersetzt. Nach dem amerikanischen Unabhängigkeitskrieg und dem britisch-amerikanischen Krieg von 1812 bis 1814 wurden die Indianer in Kanada (zu dieser Zeit noch Quebec genannt) von denen in den USA getrennt. Dazu gehörten vor allem die Gebiete am oberen Mississippi und am Ohio, die 1774 mit dem Quebec Act an Quebec gegangen waren. Die Gebiete der Mi'kmaq, der Abenaki und Anishinabe, der Seneca und Ottawa, später (1846) der Blackfoot usw. bis hin zu einigen Küsten-Salish-Gruppen am Pazifik wurden zerschnitten. Stämme wie dieMohawk waren aus dem Blickwinkel Londons wichtige Verbündete im Kampf gegen die amerikanischen Rebellen, nachdem sie aus den USA hatten fliehen müssen.

Die Erschließungs- und Besiedlungsbemühungen richteten sich nun wieder – unter völlig verschiedenen Interessenlagen, Bedingungen und mit verschiedenen Mitteln – nach Westen. Ende des 18. Jahrhunderts geriet durch Forschungsexpeditionen und im Verlauf eines Wettlaufs zwischen Spanien, Russland – die russische Handelsgesellschaft unterhielt ihr südlichstes Fort im späteren Fort Ross in Kalifornien (1812–1841) – und Großbritannien, die Pazifikküste in den Blickpunkt. Auch dort führte der Pelzhandel mit seinen enormen Gewinnmöglichkeiten zu einem sprunghaften Anstieg des Handels mit Fischotter- und Biberpelzen. In den Jahren 1790/94 einigte man sich mit Spanien darauf, keine Handelskolonien einzurichten. Doch moderne Waffen und die Reichtümer aus dem Pelzhandel veränderten sowohl die Strukturen innerhalb der Stämme, als auch die regionalen Machtverhältnisse. Einigen Häuptlingen wie Maquinna oder Wickaninnish gelang es, ein Handelsimperium an der Westküste von Vancouver Island zu errichten. Den Stämmen der Kwakwaka'wakw und der Haida weiter im Norden fielen auf ihren Raubzügen zahlreiche Sklaven in die Hände, während die Stämme der Küsten-Salish schon ab 1775 unter schweren Epidemien, vor allem Pocken, zu leiden hatten (siehe Pockenepidemie an der Pazifikküste Nordamerikas ab 1775).

Mit der fast vollständigen Ausrottung der Pelztiere verließen die Händlerschiffe wieder die Region und zogen weiter nordwärts. Sie kehrten erst in den 1820er Jahren zurück, denn die Hudson’s Bay Company errichtete einige Forts am Columbia River, dann in Oregon und im späteren British Columbia, und gründete schließlich 1843 Victoria. Sie war es, die auch im Binnenland zahlreiche Forts unterhielt, vor allem seitdem sie 1821 zwangsweise mit der North West Company vereinigt worden war. Schließlich erhielt sie auch noch eine Lizenz für das Nordwestliche Territorium, das größte Gebiet und die größte Zahl an Völkern, die jemals einer privaten, monopolistischen Handelsgesellschaft unterstellt wurden. Mit dem Grenzvertrag von 1846, der den Kontinent entlang des 49. Breitengrades zerschnitt und die Indianer dem britischen Einflussbereich bzw. den USA zuwies, wurden zahlreiche Stammesgebiete zerschnitten, Handel und Wanderungen zunehmend erschwert.

Die Hudson’s Bay Company bemühte sich unter Gouverneur James Douglas, nachdem sie schon Oregon und Washington hatte räumen müssen, die britische Herrschaft im Norden gegen die massive Zuwanderung von Goldsuchern durchzusetzen. Tausende zum Teil völlig skrupellose Glücksritter zogen Richtung Klondike und in die Cariboo-Goldgebiete. Die First Nations entlang der Route nach Norden litten vor allem unter den eingeschleppten Krankheiten, wie Pocken (vor allem 1862), aber auch unter der rücksichtslosen Vorgehensweise der vor allem aus Kalifornien kommenden Durchreisenden. Douglas schloss hingegen 14 Verträge mit Stämmen auf Vancouver Island, die bis heute gültig sind. 1858 wurde die InselKronkolonie, dann 1866 mit British Columbia vereinigt.

Doch bereits 1857 verließ die Provinz Kanada die seit 1763 verfolgte Linie der Anerkennung der Indianernationen als prinzipiell gleichberechtigte Vertragspartner mit dem Gesetz zur stufenweisen Zivilisierung, womit erstmals die Regierung bestimmte, wer „Indianer“ war, und das Ziel vorgegeben wurde, Indianer möglichst zu assimilieren.

Grundlegende kulturelle Missverständnisse

Konflikte entstanden im Zusammenhang mit der Eigentumsfrage überwiegend aus kulturellen Missverständnissen.

Die unerwartete Begegnung und die unerklärliche Fremdheit, ihre technologische Überlegenheit, später ihr erstaunlich großes Menschenreservoir führten oftmals dazu, dass man dieWeißen für übernatürliche Wesen hielt. So lag es nahe, wie es anscheinend die Nuu-chah-nulth bei der Begegnung mit James Cook taten, ihnen, den menschenfressenden übernatürlichen Wesen, zur Beschwichtigung Leichenteile anzubieten und dazu die Geste des Essens zu vollführen. Genauso baten sie, um sich vor den übernatürlichen Kräften in den „schwimmenden Häusern“ schützen zu können, hölzerne Ahnensymbole mitbringen zu dürfen.

Die überwiegend friedliche Reaktion kann dabei nicht einfach als Zustimmung zu den aufgedrängten Zivilisationsprogrammen gedeutet werden. Sie war eher selektiv, oft auch eine Form kulturellen Widerstands. Dazu passen Revitalisierungsbewegungen, in denen eine Abkehr von der als Bedrohung empfundenen Überfremdung durch die Kolonisten an den Tag gelegt, zugleich aber Teile ihres Wertsystems integriert wurden.

In den Epidemien (v. a. Pocken, aber auch Masern und Grippe) sahen viele einen gewaltigen Schadenzauber der Fremden, und zugleich erschütterte er das Vertrauen in die eigene Religion. So verstärkte sich der Heil(ung)saspekt im indigenen Zeremonialismus, das Christentum wurde als eine Form der religiösen Heilung betrachtet und zeremoniell angereichert. Den Kolonisten war das massenhafte Sterben der Indianer eine Art ihnen gewogenen Schicksals, wenn nicht ein Fingerzeig Gottes.

Selbst die Vertragsverhandlungen mit ihrer fast protokollarischen Abfolge von Reden, dem Austausch von Wampums, Geschenken und schließlich der Besiegelung von Verträgen, deuteten die Vertragspartner völlig verschieden. Während für Europäer das Zeremoniell nur dem Zweck diente, einen Vertrag zu erlangen, so war für die Indigenen das Zeremoniell selbst die politische Handlung. Folgerichtig bedeutete ihnen der Inhalt auf dem Papier wenig, abgesehen davon, dass für sie oftmals Stammesbesitz gar nicht veräußerlich war und oft gar kein Konzept dieser Art von Eigentumsvorstellung an Boden bestand. Dies wiederum wurde als fehlende Vertragstreue gedeutet. Ähnliche

Konflikte entstanden im Zusammenhang mit der Eigentumsfrage überwiegend aus kulturellen

Missverständnissen.

Kanada (seit 1867/71)

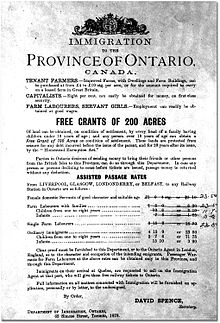

Seit dem British North America Act und der Gründung der Kanadischen Konföderation 1867 wurden die Verträge nicht mehr mit Großbritannien, sondern mit der kanadischen Bundesregierung ausgehandelt. Im Vergleich mit den Indianerkonflikten in den USA gab es in Kanada relativ wenig Blutvergießen. Allerdings waren Indianer durch den Rückgang der Büffelherden (vor allem zwischen 1875 und 1879), die ihre Nahrungsgrundlage bildeten, oft gezwungen, ihr Land gegen geringe Gegenleistung zu veräußern. Dieses Land sollte an Siedler vergeben werden, um die vor allem in Großbritannien geworben wurde.

Verträge, Indianergesetz, Reservate, Widerstand (etwa 1871–1930)

1871 bis 1875 wurden mit den betroffenen Indianern der Prärie die ersten fünf der elf so genannten Numbered Treaties (nummerierte Verträge) ausgehandelt, in denen sie Landrechte aufgaben. Als Gegenleistung erhielten sie Reservate als Lebensraum, Entschädigungen und vor allem Jagd- und Fischereirechte in den abgetretenen Gebieten. Dazu sollten Hilfen bei der Umstellung auf Landwirtschaft kommen.

Im Indian Act von 1876 wurde definiert, wer als „Indianer“ angesehen wurde, und Indianer zu Schutzbefohlenen des Staates erklärt. Zudem wurden die Stämme den Entscheidungen der Indian Agents unterworfen, die ihnen in den folgenden Jahren Reservate zuwiesen. Dabei hing es von zahllosen Zufällen ab, wie „großzügig“ diese Reservate ausfielen. So konnte die einer Familie zugewiesene Fläche zwischen kaum 20 ha und mehreren hundert Hektar differieren.

Der Indianeragent und Vizegouverneur von Saskatchewan, Manitoba und der Nordwest-Territorien, Edgar Dewdney (1879/81–1888), sollte die nach Kanada geflohenen Sioux unter Sitting Bull (Tatanka I-yotank) zwingen, Kanada zu verlassen. Um Fort Walsh in Saskatchewan lagerten zahlreiche Cree und Assiniboine. Noch schlechter ging es den Blackfoot. 1881 ermutigte Häuptling Big Bear die Indianer von Vertrag Nummer 4 und Nummer 6, sich in den Cypress Hills zu versammeln. Doch Dewdney verweigerte Vertragsverbesserungen und der Hunger zwang sie zum Rückzug.

Schließlich begann unter seiner Regie und mit Hilfe der Kirchen die Einrichtung von Schulen für die Indianerkinder außerhalb der Reservate. So begann eine Politik der zwangsweisen Eingliederung in die kanadische Kultur. Bald wurden Internate (Residential Schools) eingerichtet, in die indianische Kinder zwangsweise verbracht wurden, wo sie bei Strafe ihre eigene Sprache nicht mehr sprechen durften, um sie von ihrer angestammten Kultur und ihrer Familie zu entfremden. Dabei kam es von Seiten der sich in der Regel rassisch, kulturell und sozial höherwertig ansehenden Lehrpersonen vielfach zu sexuellen und anderen körperlichen und psychischen Übergriffen an den Schülern und zur Indoktrination der allein maßgebenden Werte der Europäer.

Dewdney verfolgte daneben das Ziel, Lebensmittel nur gegen Arbeit auszuteilen. Doch im harten Winter 1884/85 fürchtete man gewaltsame Ausbrüche, und tatsächlich rebellierten die Métis im März 1885. Der Vizegouverneur ließ Tabak und Lebensmittel austeilen, um zu verhindern, dass sich Indianer der Nordwest-Rebellion anschlossen. Wandering Spirit (1845–1885) führte jedoch am 2. April eine Cree-Schar zum Frog Lake, wo neun Männer getötet wurden, unter ihnen der Indian Agent. Nach dem Aufstand, dessen letzte Kampfhandlung die Schlacht am Loon Lake am 3. Juni 1885 war, wurden die Bestrebungen nach größerer Autonomie unterdrückt, die Schulen weiter ausgebaut, die Kontrollen verschärft und Aufständische hart bestraft. Wandering Spirit und sieben weitere Indianer wurden hingerichtet. Außerdem sollten individuelle Farmen das „Indianersystem“ nun endgültig unterminieren. Als Dewdney 1888 Innenminister wurde, führte er noch bis 1892 das Amt des superintendent general of Indian affairs.

Die Indianer versuchten zunehmend, sich auf der Ebene der aufgezwungenen Mächte zu wehren, nicht mehr durch passiven Widerstand oder kleine Scharmützel, wie im Chilcotin-Krieg von 1863/64 oder in den größeren Gefechten unter Häuptling Big Bear. So reiste etwa Squamish-Häuptling Joseph Capilano 1906 nach London, um König Eduard VII. eine Petition zu überreichen.

Dennoch erleichterten Ergänzungen zum Indianergesetz (1905 und 1911) die Enteignung von Reservaten. Rund die Hälfte des Reservats der Blackfoot wurde 1916/17 verkauft. Der Widerstand der Kainai, die zu den Blackfoot gehören, wurde durch Hunger gebrochen. In British Columbia kam es zwischen 1915 und 1920 zu Reservatsverkleinerungen (s. McKenna-McBride-Kommission) und die Provinzregierung genehmigte immer wieder Enteignungen für Straßenbauten, Industrieanlagen, Stromleitungen, Stauseen usw. Dabei wies sie zahlreiche Unterhändler ab, die nach Victoria gekommen waren. Um diese Zeit wurden letztmals zwei neue Numbered Treaties ausgehandelt, da auf den Gebieten im Westen Kanadas Gold und andere Rohstoffvorkommen entdeckt wurden. Die William Treaties von 1923 bezogen sich auf Gebiet in Ontario. Schließlich musste jeder, der für längere Zeit sein Reservat verlassen wollte, einen Pass bei sich führen. 1930 gestattete das Natural Resources Transfer Agreement den Zugriff der Provinzen auf Kronland. Doch dabei sollten den Indianern weiterhin alle Rechte auf Jagd, Fallenstellerei und Fischfang zur Selbstversorgung zustehen. Dies sollte ganzjährig und auf unbesetztem Kronland, genauso wie überall da gelten, wo die Indianer Zugangsrechte hatten.

Die Politik der Assimilierung sollte, wie es der Dichter und Leiter des Indianerministeriums (1913–1931) Duncan Campbell Scott 1931 ausdrückte, erst enden, „wenn die Indianer in die Zivilisation voranschreiten und schließlich als ein separates und andersartiges Volk verschwinden, nicht durch Rassenauslöschung sondern durch schrittweise Angleichung an ihre Mitbürger“. Sie wurde bis in die späten 1960er Jahre fortgeführt. In der Fassung des Indian Act von 1927 wurde Indianern verboten, eine politische Organisation zu bilden, um ihre Interessen zu vertreten. Die Residential Schools bestanden bis etwa 1970, die letzte wurde 1996 geschlossen.

Kampf um gleiche Rechte (seit dem Ersten Weltkrieg)

Vorrang der Stammesräte, Abtrennung von Métis und Inuit

Bereits während des Ersten Weltkriegs kam es zu regionalen Versuchen, den Widerstand gegen Reservatsverkleinerungen organisatorisch zusammenzufassen, ohne dass es, wie in den USA, bereits zu pan-indianischen Organisationsversuchen kam (Brotherhood of North American Indians). So entstanden 1916 die Allied Tribes of British Columbia (ATBC), eine aus 16 Stammesgruppen bestehende Verbindung der Indian Rights Association mit den Interior Tribes of British Columbia, um sich gegen die Beschlüsse der McKenna-McBride-Kommission zur Wehr zu setzen. Doch mit dem Verbot von 1927, Geldmittel zur Finanzierung von Gerichtsverfahren zu beschaffen, löste sich die Organisation wieder auf. 1919 gründete der Mohawk-Häuptling und Kriegsveteran Frederick Ogilvie Loft (1861–1934) analog zur League of Nations (Völkerbund) die League of Indians in Canada in Ontario. Ihr gelang es sogar zeitweilig Indianer des Westens einzubeziehen, obwohl das zuständige Ministerium versuchte, Loft seinen Status als Status-Indian zu entziehen.

Im Dezember 1926 entstand als Reaktion auf die Erschwerung von Grenzübertritten zwischen Kanada und den USA die Six Nations Defense League, die spätere Indian Defence League of America. Die von dem Tuscarora-Häuptling Clinton Rickard initiierte Organisation setzt sich bis heute für die Stämme ein, deren traditionelles Gebiet durch die Grenze zerschnitten worden ist.

Auch nach 1945 scheiterten Versuche, wie die North American Indian Brotherhood, die 1946 entstand, an mangelnder Unterstützung und Repression (v. a. in Saskatchewan),[55] dazu kamen Organisationsprobleme, und die Bruderschaft zerfiel nach 1950 in regionale Fraktionen. Dagegen entstanden mit dem Dakota Ojibway Tribal Council (1974) und bei den Nisga'a die ersten Stammesräte (tribal councils), eine Organisationsform, die inzwischen das ganze Land erfasst hat

Verstärkter Assimilationsdruck

Obwohl Untersuchungen die zerstörerischen Folgen der Assimilationspolitik feststellten, forderten angesehene Anthropologen wie Diamond Jenness 1947 verstärkte Bemühungen, die als Unmündige behandelten dem euro-kanadischen Lebensstil zuzuführen. Ende der 1940er Jahre machte Saskatchewan hierin den Anfang. Einfügung in die Erwerbsarbeit und Abwanderung in die Metropolen galten als fortschrittliche Ziele, auch gegen den Widerstand der Ureinwohner. Dazu gehörte aber auch die Gewährung von Rechten, zunächst des Wahlrechts auf Provinzebene (British Columbia 1947, Manitoba 1952, Ontario 1954), für Statusindianer, die nicht im Reservat lebten 1950 auch auf Bundesebene. 1951 wurden die Verbote von Potlatch und Sonnentanz aufgehoben. 1960 durften alle Indianer erstmals an Wahlen des kanadischen Unterhauses teilnehmen, ein Recht, das die US-Indianer bereits seit fast 40 Jahren besaßen. 1969 forderte der damalige Minister of Indian Affairs, Jean Chrétien, die Aufhebung des Indianergesetzes und die Einziehung aller Reservate. Die weltweite Dekolonialisierung entzog der Regierung den argumentativen Boden für die Aufrechterhaltung kolonialer Muster, doch wehrten sich die Ureinwohner gegen die ersatzlose Streichung ihrer Rechte.

1961 entstand der National Indian Council, der immerhin drei der vier Hauptgruppen der Indianer vertrat, die Vertrags- und Statusindianer (treaty and status), die Nicht-Status-Indianer – von ihnen zählte man im Jahr 2007 über 126.000, während es sechs Jahre vorher nur 104.000 waren – und die Métis – bei denen man knapp 300.000 bzw. 291.000 zählte.Oberste Priorität hatte die Einheit der genannten Völker. Doch 1968 sprengten die divergierenden Interessen die Organisation und es entstanden, als Vertreter der Vertrags- und Status-Indianer, die National Indian Brotherhood, während die beiden anderen Gruppen sich im Native Council of Canada verbanden. Hieraus ging der Congress of Aboriginal Peoples, (CAP) hervor, der sich als Sprecher der Nicht-Status-Indianer, aber auch der außerhalb der Reservate lebenden (Off-Reserve Indians) und der verstreuten Indianer einschließlich der Métis sieht. In dieser Zeit wurden weiterhin Forderungen nach vollständiger Assimilation laut.

1962 kritisierte erstmals eine Gruppe von Anthropologen das Konzept der Assimilierung (Dunning). Die von Harry Hawthorne in Regierungsauftrag durchgeführte Studie von 1966/67 forderte ihre Rücknahme, die Hawthorne schon 1958 gefordert hatte. Allerdings forderte er eine Integration in Form aller Rechte und Pflichten eines nichtindigenen Kanadiers plus bestimmte indigene Rechte (Citizen plus genannt). Eine Doppelstrategie sollte die Reservatsindianer unterstützen, die städtischen integrieren. Die Häuptlinge Albertas unterstützten ihn ab 1970. Nach dem Scheitern Trudeaus in der Indigenenpolitik setzte ein Richtungswechsel ein. Den Stämmen wurden mehr Rechte eingeräumt, als erstes wurden die Schulen in ihre Hände gegeben (ab 1971).

Landansprüche, Versammlung der First Nations

1973 gelang es erstmals Indianern, genauer gesagt Frank Calder von den Nisga'a vor dem Obersten Gerichtshof Kanadas Landansprüche durchzusetzen, die 2000 in einen Vertrag umgesetzt wurden. Der Gerichtshof erklärte die Bestimmungen der königlichen Erklärung von 1763 für weiterhin bindend. Dazu kam eine erfolgreiche Kampagne gegen die Diskriminierung von Ehen zwischen indianischen Frauen und nichtindianischen Männern. Die Indianerinnen und ihre Kinder verloren laut Indianergesetz ihren Status als Indianer. Heirateten Indianer jedoch Nichtindianerinnen, so verloren die Männer nicht ihren Status. Dies wurde 1985 dahingehend geändert, als auch die Indianerinnen und ihre Kinder den Status auf Antrag behalten konnten. Ihre Kinder behielten diesen Status jedoch nur, wenn sie wiederum registrierte Indianer heirateten. Diese Bestimmungen sorgen einerseits dafür, dass diese als „Bill C-31 Indians“ bezeichnete Gruppe nach zwei Generationen weitgehend verschwunden sein wird, andererseits widerspricht die Entscheidung Grundrechten, wie der Oberste Gerichtshof im Juni 2007 befand (McIvor Decision). Die Bezeichnung „C-31“ geht darauf zurück, dass 1985 die entsprechende Gesetzesvorlage die Bezeichnung „Bill C 31“ trug. Sie sorgte für etwa 117.000 Wiedereintragungen in die Listen der anerkannten Indianer. Im April 2009 entschied der Oberste Gerichtshof von British Columbia, dass alle Diskriminierungen aus dem Indian Act innerhalb eines Jahres zu entfernen seien, Anfang Juni sagte der Leiter des zuständigen Ministeriums die Umsetzung zu.

Auch innerhalb der Indianerorganisationen zeigte sich erst nach dem Zweiten Weltkrieg, dass die Rollenverständnisse zwischen den Geschlechtern sich zu ändern begannen. Agnes Fontaine, die Mutter Phil Fontaines, wurde 1952 als erste Frau Kanadas zum band councillor gewählt. Weitere Kampagnen brachten Bildungs-, Gesundheits- und Wirtschaftsprobleme in das Bewusstsein der kanadischen Öffentlichkeit. Dazu trug auch die First Nations University of Canada bei, die aus dem 1976 gegründeten Saskatchewan Indian Federated College hervorging, und einige private Bildungsinstitute.

Die Bewegung für die Rechte der First Nations nahm in den späten 1970er Jahren einen Aufschwung, als die kanadische Regierung eine von Großbritannien unabhängige Verfassung plante. Aus der Befürchtung heraus, dass die Rechte der First Nations übergangen würden, gingen 1979 über 300 Indianer nach London, um dagegen zu protestieren.

Doch Ende der 1970er Jahre zeigten sich innerhalb der politischen Organisationen ausgeprägte Regionalisierungstendenzen. Es bildete sich 1982 eine neue, den Bedürfnissen der zahlreichen Gruppen besser angepasste Gesamtvertretung der indianischen Völker Kanadas, die Versammlung der First Nations. Sie vertrat nicht mehr so sehr die Regionen, sondern mehr die führenden politischen Kräfte der Stämme und ihrer Organisationen. Überspitzt gesagt, ist sie das Koordinationsbüro der Häuptlinge, die wiederum von ihren Stämmen auf sehr verschiedene Weise bestimmt werden. Im Verfassungsgesetz von 1982 wurden die Rechte der First Nations zwar anerkannt, sie selbst waren jedoch erst ab 1983 am Verfassungsprozess beteiligt. Sektion 35 der Verfassung legte 1982 fest, dass die Rechte der First Nations, ob sie nun einen separaten Vertrag hatten oder nicht, Gültigkeit haben. Doch es war und ist die Unsicherheit im Detail, die Investitionen und wirtschaftliche Entwicklung behindern. Insofern sind die Vertragsverhandlungen für die Rechtssicherheit von größter Bedeutung.

Dr. David Ahenakew wurde 1982 zum ersten National Chief to the Assembly of First Nations gewählt. Dennoch kam der Prozess kaum voran. Es wurden mehrere Konferenzen mit dem Premierminister, den Provinzen und den Vertretungen der Ureinwohner abgehalten (allein vier First Ministers Conferences on Aboriginal Rights von 1983 bis 1987). Trotz einer Verbesserung der Beziehungen lehnten die Regierungen von Kanada und der Provinzen, allen voran Saskatchewan, British Columbia und Neufundland, letztendlich das Recht der First Nations auf eine eigene Regierung ab. Dennoch erreichten die Frankokanadier für ihr Gebiet Sonderrechte, die anderen Nationen schwerlich vorenthalten werden konnten (Meech-Lake-Vereinbarung im Jahr 1987, Charlottetown-Vereinbarung, abgelehnt durch ein Referendum am 28. Oktober. 1992) – jedenfalls nicht auf Dauer. Die Landansprüche erhielten den gleichen Verfassungsschutz wie die abgeschlossenen Verträge, und Ontario, Manitoba, Neubraunschweig unterstützten den Anspruch auf Selbstregierung. Zur genauen Bestimmung der Landansprüche wurde 1991 die in Ottawa ansässige Indian Claims Commission eingesetzt.

Übernational gelang eine gewisse Form der Anerkennung durch das Freihandelsabkommen mit den USA, dazu kam harsche Kritik seitens der UNO mit Blick auf die Politik gegenüber Ureinwohnern. Gegen den Widerstand der kanadischen Regierung, aber auch derjenigen der USA, Australiens und Neuseelands, verabschiedete die UNO am 13. September 2007 eine Resolution, in der nicht nur die Beseitigung jeder Benachteiligung gefordert wird, oder das Recht auf Mitsprache in sie betreffenden Angelegenheiten, sondern auch das Recht „anders zu bleiben“ (to remain distinct). Den kanadischen Botschafter störten vor allem die Passagen, die Boden und Rohstoffe betreffen und in denen Mitspracherechte gefordert werden.[62] Gerade bei der Rohstoffgewinnung wird auf indigene Rechte – trotz der Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofs – keine Rücksicht genommen, vor allem auf der Ebene der Provinzen, wie die Inhaftierung des Häuptlings der Ardoch Algonquin in der Provinz Ontario im Februar 2008 zeigte. Australien und Neuseeland revidierten inzwischen ihre Position, Kanada folgte im November 2010.

Aufstände und Selbstregierung, erste Verträge von Nation zu Nation (seit etwa 1990)

Vom 11. Juli bis zum 26. September 1990 kam es zu einem Aufstand der Mohawk nahe der Stadt Oka in Québec. Diese Oka-Krise hatte sich an Auseinandersetzungen mit Bürgern der Stadt entzündet. Nach Ablauf eines Jahres veröffentlichte eine Kommission einen Bericht, der die Existenz der Probleme der First Nations bestätigte. Dazu gehörten hauptsächlich Armut, schlechte Gesundheit, Alkohol- und Drogenprobleme, das Auseinanderbrechen von familiären Strukturen und eine hohe Selbstmordrate. Die Kommission empfahl der Regierung, eine faire und dauerhafte Grundlage der Koexistenz mit den First Nations zu schaffen, darunter materielle Unterstützung zur Verbesserung ihrer Lebensverhältnisse und die Schaffung eines eigenen Parlaments zur Vertretung ihrer Interessen. Offenbar war die Oka-Krise die erste gewaltsame Auseinandersetzung, die auch in den nationalen Medien eine Rolle spielte. Frühere Auseinandersetzungen, wie am Fraser in British Columbia um 1970 füllten nur die lokalen Blätter. 1995 kam es wieder zu Unruhen, diesmal in Ontario. Bei der Ipperwash-Krise kam Dudley George ums Leben, ein Angehöriger der Ojibwa.

1990 war die kanadische Regierung unter Brian Mulroney in Bedrängnis, da es Probleme mit den französischsprachigen Gebieten gab, die sich beim Verfassungsprozess übergangen fühlten. Daher suchte Mulroney die Unterstützung der First Nations und versprach die Einrichtung einer Kommission, die als Erasmus-Dussault commission bekannt wurde. Sie schlug 1996 die Selbstregierung der Indianer vor. Die Regierung sollte auf einer nation-to-nation basis verhandeln. Außerdem schlug sie vor, mit bis zu 2 Milliarden kanadischer Dollar eine Angleichung der Lebensverhältnisse an den Landesdurchschnitt zu forcieren.

1993 kam es in British Columbia zu ersten Vertragsverhandlungen mit den First Nations, von denen als erste die Nisga'a im Norden der Provinz einen endgültigen Vertrag erhielten. Im Territorium Yukon nahmen die meisten Stämme nach 1973 Verhandlungen mit den Regierungen in Whitehorse und Ottawa auf, die zu komplizierten Verträgen führten. Darin fanden sich Regelungen zum Siedlungsland, das den Stämmen zustehen sollte, vielfach erhielten sie Jagdrechte im gesamten traditionellen Gebiet, in einem kleineren Gebiet wurden sie an der Nutzung der Oberfläche, in einem noch kleineren auch an den Bodenschätzen beteiligt. Allerdings sollte bei deren Ausbeutung auf indianische Arbeitskraft zurückgegriffen werden. Innerhalb des engeren Stammesgebiets besteht eine eigene Gesetzgebung, im Territorium eine verbesserte Repräsentation. Auch flossen nun Schutzgebiete und historische Stätten in die Regelungen ein, hinzu kam die Förderung der regionalen Kulturen (dazu exemplarisch).